Sheelah Delestre

Researcher French Market & global topics

Alors que la majorité des Français déclarent être hétérosexuels (attirés uniquement par des personnes du sexe opposé), 4% seraient homosexuels (attirés par des personnes du même sexe), 3% bisexuels (attirés par les deux sexes), 1% pansexuels (attirés par des personnes, quel que soit leur genre) et 1% asexuels (ne ressentent pas ou peu d’attirance sexuelle). Le sigle LGBT+ regroupe ainsi les homosexuels, bisexuels, pansexuels et asexuels, mais aussi les transgenres, non-binaires et intersexes, ainsi que les personnes s’identifiant avec le terme plus large « queer ». Malgré une acceptation et une intégration croissante des personnes LGBT+, ces dernières restent encore fréquemment victimes de discriminations et d’atteintes. Les personnes s’identifiant à un autre genre que le sexe qui leur a été attribué à la naissance souffrent de particulièrement beaucoup d’incompréhensions.

Alors que la majorité des Français déclarent être hétérosexuels (attirés uniquement par des personnes du sexe opposé), 4% seraient homosexuels (attirés par des personnes du même sexe), 3% bisexuels (attirés par les deux sexes), 1% pansexuels (attirés par des personnes, quel que soit leur genre) et 1% asexuels (ne ressentent pas ou peu d’attirance sexuelle). Le sigle LGBT+ regroupe ainsi les homosexuels, bisexuels, pansexuels et asexuels, mais aussi les transgenres, non-binaires et intersexes, ainsi que les personnes s’identifiant avec le terme plus large « queer ». Malgré une acceptation et une intégration croissante des personnes LGBT+, ces dernières restent encore fréquemment victimes de discriminations et d’atteintes. Les personnes s’identifiant à un autre genre que le sexe qui leur a été attribué à la naissance souffrent de particulièrement beaucoup d’incompréhensions.

Statistique détaillée

Part des habitants ayant une identité de genre autre que cisgenre par pays 2021-2023

Statistique détaillée

Taux d'adhésion à la légalisation de la GPA par sexualité du couple France 2014-2022

Statistique détaillée

Opinion des Français concernant le sexe "divers" sur les passeports et CNI 2023

Part de personnes LGBT+ parmi les habitants d'une sélection de pays en 2023

Part de personnes ayant une identité de genre autre que cis genre ou une orientation sexuelle autre que hétérosexuelle parmi les habitants d'une sélection de pays en 2023

Part des habitants ayant une orientation sexuelle autre que hétéro par pays 2023

Part de la population s'identifiant comme lesbienne, gay, homosexuel, bisexuel, pansexuel, ou asexuel dans une sélection de pays en 2023

Distribution de la population par orientation sexuelle en France 2023

Répartition de la population française en 2023, selon l'orientation sexuelle

Répartition des Français selon leur orientation sexuelle 2023

Répartition des Français selon leur orientation sexuelle en 2023

Perception des expériences homosexuelles chez les jeunes Français par sexe 2021

As-tu déjà eu une relation homosexuelle ?

Part de Françaises ayant eu un rapport homosexuel dans leur vie 1970-2019

Proportion de femmes ayant déjà eu un rapport sexuel avec une autre femme au moins une fois au cours de leur vie en France entre 1970 et 2019

LGBT dont l'orientation sexuelle est connue par leur entourage en France 2018

Part des personnes LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) dont l'orientation sexuelle est connue de leurs proches en France en 2018

Personnes LGBT dont les parents connaissent l'orientation sexuelle en France 2018

Part des personnes LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) dont les parents sont au courant et acceptent l'orientation sexuelle en France en 2018

Opinion sur le coming out d'un membre de la famille ou ami 2022, par pays

Comment réagiriez-vous si votre enfant, votre frère ou votre sœur, ou un membre de votre famille proche se révélait homosexuel ou bisexuel ?

Réactions des Français si un proche faisait son coming out 2021

Comment réagiriez-vous si votre enfant, votre frère ou votre sœur, ou un membre de votre famille proche se déclarait homosexuel, lesbien ou bisexuel ?

Part des habitants ayant une identité de genre autre que cisgenre par pays 2021-2023

Part de la population s'identifiant comme transgenre, non-binaire ou d'autres identités de genre autres que cisgenre dans une sélection de pays en 2021 et en 2023

Réactions des Français si un proche se déclarait transgenre 2021

Comment réagiriez-vous si votre enfant, votre frère ou votre sœur, ou un membre de votre famille proche se déclarait transgenre ou non-binaire ?

Opinion des Français concernant les soins aux transgenres mineurs 2023

Etes-vous favorable à ce que, avec le consentement de leurs parents, les adolescents transgenres soient autorisés à recevoir des soins adaptés à leur sexe (par exemple un traitement hormonal) ?

Opinion des Français concernant le sexe "divers" sur les passeports et CNI 2023

Etes-vous favorable à ce que les documents délivrés par le gouvernement, tels que les passeports ou les cartes nationales d'identité, incluent une option autre que "homme" et "femme" pour les personnes qui ne s'identifient pas comme l'un ou l'autre ?

Réaction des Français en cas de proche se révélant LGBT+ 2021

Comment réagiriez-vous si votre enfant, votre frère, votre soeur ou un membre de votre famille proche se déclarait homosexuel, lesbien, bisexuel, transgenre ou non-binaire ?

Lieux de rencontre des couples de même sexe en France en 2022

Lieux de rencontre du partenaire pour les couples homosexuels en France en 2022

Utilisation de sites de rencontre par motif, sexe et orientation sexuelle France 2021

Part des utilisateurs de sites et applications de rencontre en France en 2021, selon le type de relation recherchée, l'orientation sexuelle et le sexe

Pacs entre personnes homosexuelles en France 2000-2022

Nombre de Pactes civils de solidarité (PACS) entre personnes de même sexe en France de 2000 à 2022

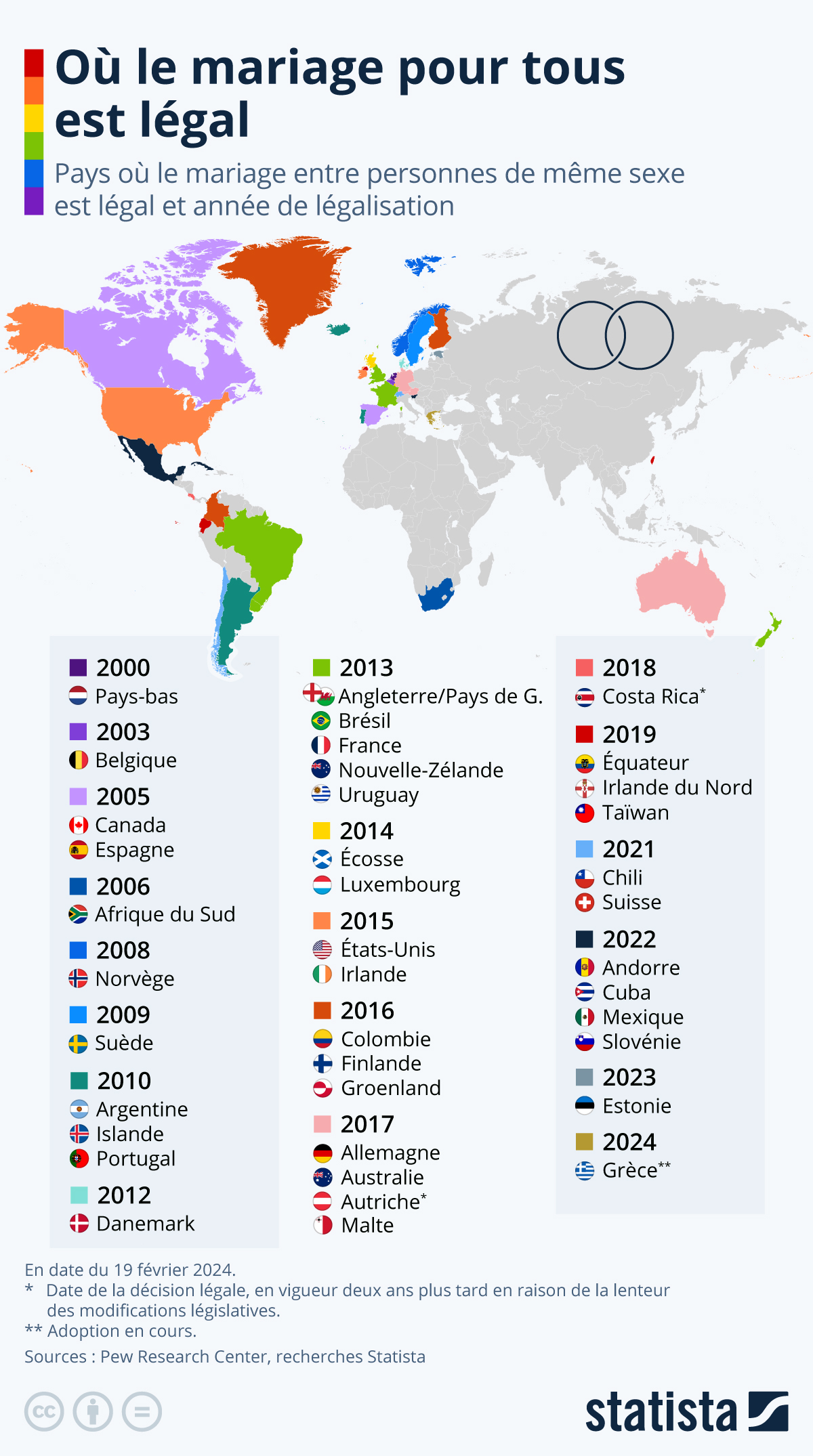

Nombre annuel de mariages de personnes de même sexe en France 2013-2023

Nombre annuel de mariages homosexuels en France de 2013 à 2023

Âge moyen des femmes et hommes lors de leur mariage en France 1996-2023

Âge moyen des mariés lors du mariage en France de 1996 à 2023, selon le sexe et l'orientation sexuelle

Avis des Français sur le mariage pour tous 2021-2023

Opinion des Français vis-à-vis du mariage pour les couples de même sexe en 2021 et en 2023

Part de personnes LGBT ayant envie d'avoir un enfant en France 2018

Part des personnes LGBT ayant le désir d'avoir un enfant en France en 2018

Modalités privilégiées par les homosexuels pour avoir des enfants en France 2018

Répartition des modalités privilégiées par les homosexuels pour avoir des enfants en France en 2018

Nombre de demandes d'AMP à l'étranger en France 2018-2022

Évolution du nombre de demandes d’assistance médicale à la procréation (AMP) à l’étranger et d’avis favorables du Centre national des soins à l’étranger en France entre 2018 et 2022

Avis sur l'autorisation de la PMA aux femmes seules ou homosexuelles France 1990-2021

Personnellement, êtes-vous favorable à ce que les couples de femmes et les femmes célibataires désirant un enfant puissent avoir recours à l’insémination artificielle ou procréation médicalement assistée (PMA) pour avoir un enfant ?

Taux d'adhésion à la légalisation de la GPA par sexualité du couple France 2014-2022

Taux d'adhésion à la légalisation de la gestation pour autrui (GPA) pour les couples de même sexe et le couples de sexe différent, en France entre 2014 et 2022

Avis sur l'adoption chez les couples homosexuels en France 2021-2023

Pensez-vous que les couples de même sexe devraient avoir les même droits pour adopter un enfant que les couples de sexe différent ?

Opinion sur l'existence des différents types de discriminations en France 2024

Diriez-vous qu'en France, il existe des discriminations dans les domaines suivants ?

Nombre d'atteintes anti-LGBT+ enregistrées en France 2016-2023

Évolution des atteintes anti-LGBT+ enregistrées par les services de sécurité en France de 2016 à 2023

Nombre de témoignages reçus pour agression homophobe en France 1994-2022

Évolution du nombre de témoignages à l'association SOS-Homophobie d'agressions à caractère LGBTIphobe en France entre 1994 et 2022

Distribution des atteintes anti-LGBT+ selon le type de délits en France 2023

Répartition des atteintes anti-LGBT+ enregistrées par les services de sécurité en France en 2023, selon le type de crimes et délits

Récurrence des différentes manifestations d'agressions LGBTIphobes en France 2022

Récurrence des différentes manifestations d'agressions LGBTIphobes en France 2022 parmi les témoignages de SOS-Homophobie

Répartition des agression LGBTIphobes selon le contexte 2022

Répartition des agressions à caractère LGBTIphobes selon le contexte en France en 2022

Répartition des cas signalés d'agression LGBTIphobe en public par lieu en France 2022

Répartition des témoignages reçus pour agression LGBTphobe dans les lieux publics auprès de l'association SOS Homophobie en France en 2022, selon le type de lieu

Distribution des atteintes anti-LGBT+ selon le lieu du délit en France 2022

Répartition des atteintes anti-LGBT+ enregistré par les services de sécurités en France en 2022, selon le lieu du délit

Nombre d'atteintes anti-LGBT par taille d'agglomération en France 2023

Nombre d’infractions anti-LGBT+ enregistrées par les forces de sécurité en France en 2023, par taille d’unité urbaine

Distribution des victimes des délits anti-LGBT+ selon l'âge en France 2023

Répartition des victimes des délits anti-LGBT+ enregistré par les services de sécurités en France en 2023, selon la tranche d'âge

Répartition des cas signalés d'agression homophobe par âge de la victime France 2022

Répartition des témoignages reçus pour agression LGBTphobe auprès de l'association SOS Homophobie en France en 2022, selon la tranche d'âge des victimes

Répartition de cas signalés d'agression homophobe par sexe de la victime France 2021

Répartition des témoignages reçus pour agression LGBTphobe auprès de l'association SOS Homophobie en France en 2021, selon le sexe des victimes

Répartition des cas signalés d'agression homophobe selon l'auteur en France 2022

Répartition des témoignages reçus pour agression physique LGBTphobe auprès de l'association SOS Homophobie en France en 2022, selon l'auteur

Comportements évités par personnes LGBT+ par peur de violences en France 2019

Répartition des comportements évités par les personnes LGBT+ par craintes de moqueries désobligeantes, d'injures ou d'agressions en France en 2019

Évolution de l'acceptation des personnes LGBT+ en France 2022

Pensez-vous que les personnes LGBT+ sont mieux acceptées aujourd'hui en 2022 qu'il y a 5 ans en France ?

Opinion des Français sur l'homosexualité 1975-2019

Opinion publique sur l'homosexualité en France de 1975 à 2019

Niveau d'ouverture de la population concernant les LGBTI en Europe par pays 2019

Niveau d'ouverture des citoyens envers les personnes LGBTI en Europe en 2019, selon le pays

Avis sur les gestes d'affection en public des couples LGBT par pays 2021

Part de la population qui accepte les démonstrations de gestes d'affection en public des couples LGBT en 2021, par pays

Avis sur les athlètes ouvertement LGBT dans les équipes sportives par pays 2021

Part de la population qui accepte les athlètes ouvertement lesbiennes, gays et bisexuels dans les équipes sportives en 2021, par pays

Opinion sur la participation des athlètes transgenres aux compétitions par pays 2021

Part de la population acceptant la participation des athlètes transgenres dans la catégorie ne correspondant pas à leur sexe de naissance en 2021, par pays

Opinion sur la représentation de personnages LGBT+ à la télé, par pays 2021

Part de la population favorable à une possible plus grande représentation de personnages LGBT à la télévision en 2021, par pays

Domaines où les millennials se sentent plus libres que leurs parents en France 2019

Selon toi, dans quels domaines ta génération a davantage le droit de choisir librement sans se sentir critiquée par rapport à celle de tes parents ?

Lun - Ven, 9:00 - 18:00 h (EST)

Lun - Ven, 9:00 - 18:00 h (EST)

Lun - Ven, 9:00 - 17:00 h (SGT)

Lun - Ven, 10:00 - 18:00 h (JST)

Lun - Ven, 9:00 - 18:00 h (GMT)

Lun - Ven, 9:00 - 18:00 h (EST)