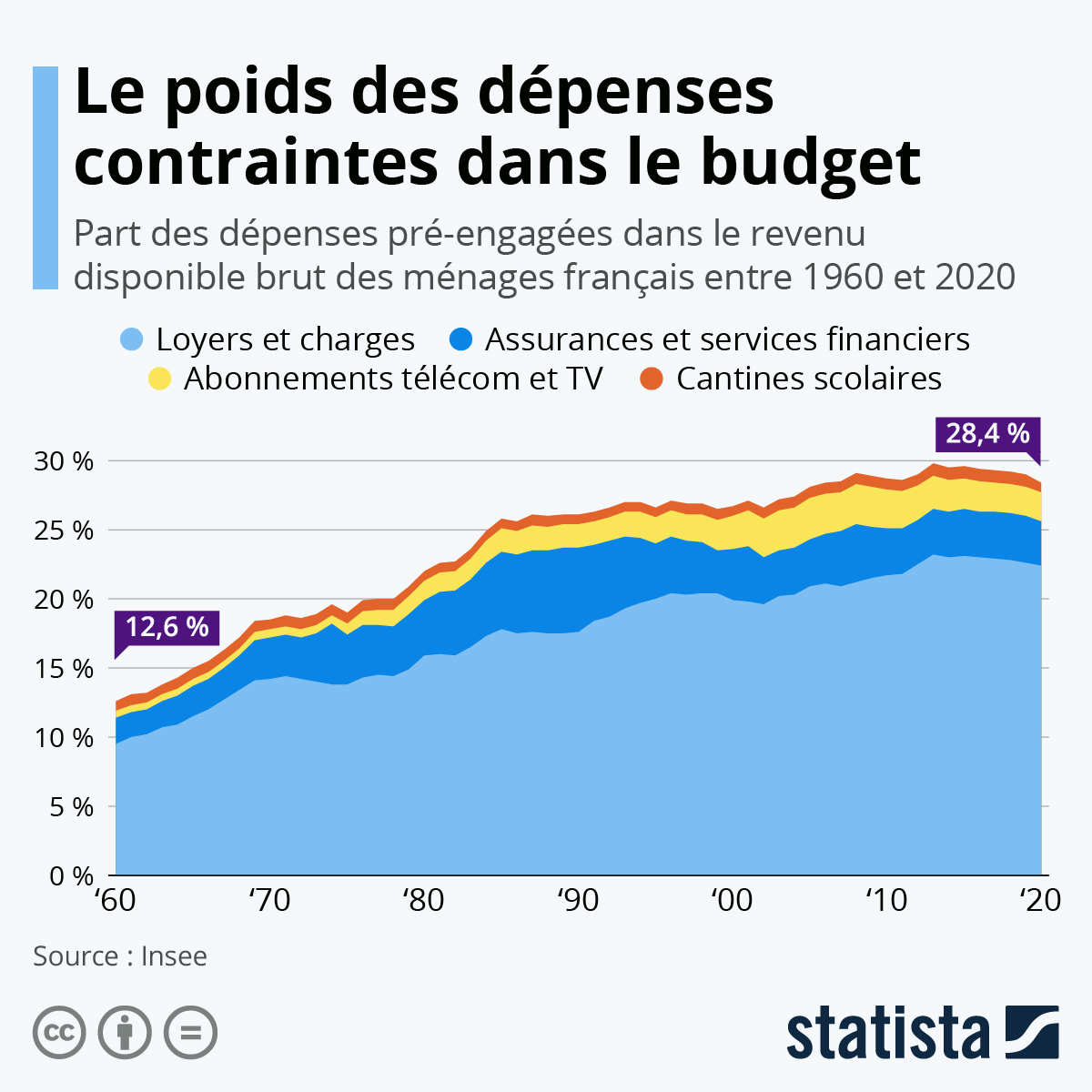

La stagnation globale du pouvoir d'achat en France depuis le début des années 2000 peut en partie s'expliquer par la hausse des dépenses pré-engagées au fil du temps - c'est à dire les frais de logement, assurances, services financiers ou autres abonnements télécoms. Depuis les années 1960, la part de ces dépenses pré-engagées dans le revenu disponible des ménages est ainsi passée de moins de 15 % à près de 30 %, selon les données de l'Insee.

Comme le montre notre infographie, ce sont de loin les dépenses liées au logement (loyer, énergie,...) qui pèsent le plus lourd dans le budget des Français et ces dernières n’ont presque jamais cessé de croître. En 1960, les frais de logement ne représentaient que 9,5 % du revenu disponible, contre plus de 22 % de nos jours. La part des frais d'assurances et services financiers dans le budget a quant à elle surtout augmenté entre les années 1970 et 1980, atteignant alors jusqu'à 6 %, avant de redescendre à moins de 4 % à la fin des années 1990. Celle des frais télécoms est montée à 3 % au début des années 2000, mais elle est depuis retombée depuis à 2 % avec l'effet de la baisse du coût des frais d'accès à Internet.

Il est important de préciser que ces chiffres représentent une moyenne pour l'ensemble des ménages français et que le poids des dépenses contraintes varie beaucoup selon le niveau de vie. Les ménages les plus pauvres sont les plus fortement affectés : la Drees estime qu'environ 60 % de leur revenu disponible est englouti dans les dépenses pré-engagées.